Исследование коммуникативной функции речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи

Особенности КФР в сфере общения "ребенок-взрослый".

В методике "Беседа и лепка" изучались проявления активности в личностном общении.

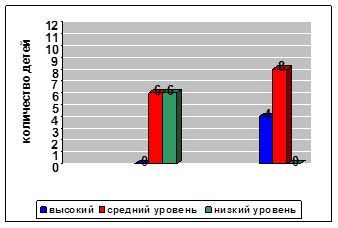

Анализируя данные Приложения 1, можно сделать вывод, что в экспериментальной группе 6 детей имеют низкий уровень развития коммуникативной функции речи, 6 детей - имеют средний уровень коммуникативной функции речи, высокого развития коммуникативной функции речи нет ни у кого.

В контрольной группе 4 ребенка имеют высокий уровень развития коммуникативной функции речи, 8 имеют средний уровень коммуникативной функции речи, низкого уровня развития коммуникативной функции речи у детей в контрольной группе нет.

Рис.1. Данные анализа сравнения проявления активности в личностном общении экспериментальной и контрольной групп.

Где А - результаты констатирующего эксперимента контрольной группы;

Б - результаты констатирующего эксперимента в экспериментальной группе.

Общение личностного характера детей привлекало, они с охотой приняли предложение взрослого позаниматься с пластилином. По результатам выполнения задания детей можно разделить на несколько групп: 1 - дети, которые лепили молча, но отвечали на вопросы (8 детей), 2 - дети, которые сами начинали общение со взрослым (3 детей), 3 - дети, которые лепили, но не отвечали на вопросы (2 детей). Когда взрослый начинал беседу, дети отвечали на вопросы односложно - "да", "нет". Если не знали что ответить, говорили "не знаю". Средние показатели группы детей:

среднее количество реплик - 10;

из них распространенных - 4;

среднее количество слов в ответных репликах - 3-4 (Приложение 3).

Через 10 минут беседы было отмечено, что дети заметно устали. Это было видно по их поведению, дети отвлекались, переговаривались друг с другом, играли с игрушками.

Детьми, у которых речь развивается в норме, предложение лепить было воспринято с интересом и энтузиазмом. Ребята активно взялись за работу, при этом комментирую свои действия (Сейчас сделаю колбаску и вылеплю жирафа; посмотрите, я сделал колобка, сейчас сделаю лису). На вопросы взрослого, дети так же отвечали активно, используя грамотную фразовую речь, ответы давались развернутые и обоснованные (Взрослый: - С кем ты больше всего любишь играть? Ребенок: - С мамой, потому что она играет со мной в куклы, а папа нет).

В итоге, использование методики "Лепка и беседа", позволило нам выделить значительные различия в личностном общении между детьми с ОНР и с детьми, речь которых в норме (таблица 1).

Таблица 1

Характеристики ответных реплик испытуемыми в личностном общении

|

Группы испытуемых | ||

|

Дети с ОНР |

Дети с нормой речи | |

|

Среднее количество реплик |

12 |

18 |

|

Количество распространенных реплик |

4 |

12 |

|

Количество слов в распространенных репликах |

3-4 |

4-5 |

Дети с развитой речью, были более доброжелательны ко взрослому, абсолютно все отвечали на вопросы, делали это с охотой и интересом. Предложения их были распространенные, наиболее употребительные слова в речи детей существительные, прилагательные, глаголы, местоимения, наречия; в то время, когда у детей с ОНР преимущественно преобладают существительные.

В методике "Совместное чтение" изучались проявления активности в познавательном общении.

Анализируя данные Приложения 2 можно сделать вывод, что в экспериментальной группе 5 детей имеют низкий уровень развития коммуникативной функции речи, 7 - имеют средний уровень коммуникативной функции речи, высокого развития коммуникативной функции речи нет ни у кого.

Новое в образовании:

Анализ результатов исследования пространственных

представлений у детей с задержкой психического развития

В ходе констатирующего эксперимента по модифицированным методикам было обследовано три группы детей. Две группы детей с ЗПР экспериментальная (ЭГ ЗПР) и контрольная (КГ ЗПР) по 10 детей в каждой в возрасте от 6 лет 4 месяцев до 7 лет 4 месяцев, средний возраст 6 лет 8 месяцев. И группа детей с норм ...

Экологическое воспитание дошкольников как психолого-педагогическая проблема

Экологическое образование дошкольников - это процесс формирования у детей осознанно-правильного отношения к объектам природы, с которыми они непосредственно контактируют. Такое отношение возникает во взаимосвязи интеллектуальных, эмоциональных и действенных компонентов. Их сочетание составляет нрав ...

Особенности методики формирования

математической грамотности в образовательной программе "Школа 2100"

В соответствии с программой курса "Моя математика" программа "Школа 2100" авторы Т.Е. Демидова С.А. Козлова А.П. Тонких к концу обучения во втором классе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: различать истинные и ложные высказывания (верные и неверны ...

НАВИГАЦИЯ

- Главная

- Работа социального педагога с семьей

- Традиционные основы народной педагогики

- Процесс обучения как целостное явление

- Индивидуальный подход в воспитании детей

- Детские игровые площадки

- Особенности учебного процесса в высшей школе

- Педагогика и воспитание