Методика изучения симптоматики нарушений функций словообразования у детей с ЗПР

Сравнительный анализ словообразовательных процессов у дошкольников с ЗПР и детей с нормальным речевым развитием

Для исследования состояния процессов словообразования детям были предложены несколько заданий, которые помогли выявить уровень сформированности морфологической и синтаксической систем языка, а именно: словообразование уменьшительно-ласкательных суффиксов, названий животных, образование имен существительных со значением женскости, словообразование названий профессий мужского рода, образование относительных и притяжательных прилагательных, приставочных глаголов противоположного значения, глаголов со значением приближения к чему-либо, удаления от чего-либо, дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида, употребления возвратных глаголов. Экспериментальное исследование показало, что развитие процессов словообразования у дошкольников с ЗПР значительно ниже по всем показателям, чем у их сверстников с нормальным речевым развитием. Проанализируем выполнение каждого задания.

Исследование словообразования уменьшительно-ласкательных суффиксов

Исследование словообразования уменьшительно-ласкательных суффиксов у дошкольников показывает недостаточную сформированность этого процесса.

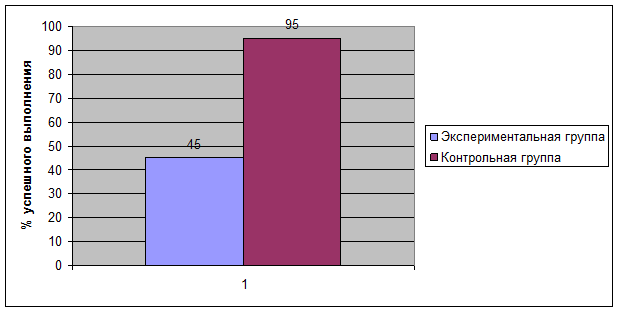

Диаграмма 1. Уровень сформированности словообразования уменьшительно-ласкательных суффиксов

Большинство детей экспериментальной группы при выполнении данного задания набрали 2 балла – уровень ниже среднего. Один ребенок набрал 3 балла и трое детей не справились с заданием, в то время, как в контрольной группе большинство детей хорошо справились с заданием. Данные, полученные при выполнении данного задания представлены в таблице (таблица 1).

Таблица 1. Исследование умения применять уменьшительно-ласкательные суффиксы у детей ЭГ и КГ

|

Задание |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа | |||||||

|

Количество детей, набравших соответствующее число баллов | |||||||||

|

4 бал ла |

3 бал ла |

2 бал ла |

1 балл |

4 бал ла |

3 бал ла |

2 бал ла |

1 балл | ||

|

Словообразование уменьшительно-ласкательных суффиксов |

- |

1 |

6 |

3 |

8 |

2 |

- |

- | |

Никто из испытуемых с нормальным речевым развитием не набрал менее 3 – 4 баллов, тогда как в экспериментальной группе не было ни одной оценки 4 балла. Дети с ЗПР при словообразовании используют ограниченное число уменьшительно-ласкательных суффиксов: -к-, -очк-, -чик-, -ик-. При выполнении данного задания у них наблюдается большое количество неправильных форм словообразования. Наиболее распространенными являются замены суффиксов (стулик, кувшиник, березочка, деревко, тетечка, подушенька)

У детей с ЗПР наиболее сформированными являются словообразовательные модели с использованием суффиксов –очк-, -ечк-, -ик, -ек-, -чик-, -к-. Менее сформировано словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов –ичк-, -ишк-, -ышк-. Самые большие трудности дети с ЗПР испытывали при образовании слов с помощью суффикса –ц-.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что словообразование уменьшительно-ласкательных суффиксов у дошкольников с ЗПР находится на низком уровне, в то время, как у детей с нормальным речевым развитием – высокий уровень и выше среднего.

Новое в образовании:

Структура информационно-образовательной среды в Педагогическом колледже №1

им. Некрасова

В этом разделе нашей работы мы рассмотрим основные компоненты ИОС, которые входят в структуру ИОС Некрасовского колледжа. I. Виртуальное представительство. Итак, в каждом образовательном учреждении существует виртуальное представительство (ВП). ВП учебного заведения представляет собой взаимосвязанн ...

Этапы обучения групповой работе

Обучение групповой форме взаимодействия начинается с первых дней пребывания ребенка в школе в курсе ''школоведение'' ( Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь), в это время закладываются навыки взаимопонимания, ''клише'' для выражения своего мнения, согласия или несогласия. Дети готовятся к тому, ч ...

Проблема творчества вообще и роль творчества в развитии личности

В настоящее время проявляется огромный интерес к проблемам педагогики и психологии творчества в социальной и экономической, материальной и духовной сферах жизни. Несмотря на то, что творчество изучалось и ранее, оказалось, что в современных условиях, в развитие его педагогических и психологических ...

НАВИГАЦИЯ

- Главная

- Работа социального педагога с семьей

- Традиционные основы народной педагогики

- Процесс обучения как целостное явление

- Индивидуальный подход в воспитании детей

- Детские игровые площадки

- Особенности учебного процесса в высшей школе

- Педагогика и воспитание