Особенности изучения однородных членов предложения в начальной школе

Проверь написанное.

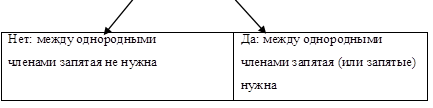

Образец рассуждения при расстановке знаков препинания: Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами (Л.Н. Толстой. Какая бывает роса на траве). В предложении подлежащее - алмазы. Что о них говорится? - они блестят и переливаются. Это два однородных сказуемых. Между ними союз и, запятая перед союзом и не ставится.

Одним из важных условий, обеспечивающих эффективность работы над элементами синтаксиса и пунктуации, является связь уроков чтения и русского языка. Школьники учатся выразительно читать, точно употреблять слова, грамматически правильно оформлять свои мысли, опираясь на знание в области синтаксиса, как на уроках чтения, так и на уроках русского языка. И как бы ни были элементарны знания младших школьников о предложении, именно эти знания обеспечивают осознанное владение предложением в устной и письменной речи.

При обучении младших школьников расстановки знаков препинания при однородных членах предложения используются следующие методы:

Пунктуационный анализ и синтез. Он обеспечивает сознательно-знаковую основу пунктуации.

Знаковый анализ. При выполнении синтаксического анализа, который предполагает: выделение предложения из текста, установление связей между словами в предложении, различение членов предложения, применяется при изучении пунктуации осуществляется пунктуационный разбор, т.е. обнаруживание пунктограмм, их квалификация и комментирование, т.е. указание способов проверки.

Например: Найди в предложения однородные члены, обозначь их. Выдели союзы. Определи, нужно ли ставить запятые между однородными членами. Спиши, поставь запятые, где это нужно.

1. Река течет грустит лениво….2. Ветки берез и тополей глядят из сада.3. Уж в избу в окошко солнышко глядит.4. Вот зима пришла серебристая замела снежком поле чистое.5. Тонкий узкий длинный ход в глубь земли меня ведет.

Знаковый синтез:

Синтез синтаксических конструкций: словосочетаний и предложений, обеспечение связи слов, согласование и управление, передача мысли говорящего или пишущего, пунктуация.

Например: Поставь, где нужно запятые.

Лебеди утки и гуси собирались в дорогу с важным видом. Старые и бывалые птицы учили молодых. Более всех шумели суетились хлопотали маленькие птички.

II. Имитационный метод ("по образцу"). Психологическая основа данного метода - запоминание. В рамках запоминания применяются следующие приемы:

1. Установка на зрительное запоминание параллельно с воображаемым "проговариванием" про себя, мысленно, или же вслух. В последнем случае дополнительно включается и кинестетическая, и слуховая память.

2. Установка на правильное, безошибочное письмо, на создание в памяти только одного "образа написания" - правильного.

3. Использование различного рода схем, картин, наглядных пособий, таблиц.

4. Зрительные диктанты, различные виды письма по памяти и самодиктанты, различного вида списывания.

5. Выразительная речь, чтение, импровизация - все то, что формирует внутреннее чувство языка, языковую интуицию. Последнее впоследствии обеспечивает автоматизацию навыка безошибочного письма.

Например: Прочитай, объясните расстановку знаков препинания. Все лето ласточки подставляли солнцу свои ладошки, щечки, спинки. Несет ветер листья по кочкам, оврагам, лугам, полям. Грибы прячутся под корнями, в траве, за пеньками. Медленно ползут по небу тучи и облака.

III. Метод конструирования. Это отчетливо выраженный синтаксический метод он связан с выше перечисленными методами. В системе обучения "по образцам" виды предложения (текста) анализируются и моделируются, и впоследствии конструирование собственных предложений (текстов) осуществляется по этим моделям.

Один из ведущих приемов метода конструирования - это моделирование: модели простого предложения с однородными членами соединенными (несоединенными) союзами.

Упражнение на вычленение предложений из потока речи - это упражнение, позволяющее работать над основными признаками данной синтаксической единицы и прежде всего над интонацией.

Для отработки этого умения используют известный в школьной практике графический диктант, при котором ученики, слушая предложение, графически обозначают количество однородных членов, их целевую и интонационную характеристику (например: О, О и О.) Умение выделять однородные члены в предложении должно отрабатываться не только в устных текстах, но и в письменных. Важно только, чтобы расстановка знаков препинания обязательно сопровождалась произнесением предложения с соответствующей интонацией. Иначе работа не достигает цели: не будет установлена связь между графическими знаками и тем содержанием, которое они отражают.

Новое в образовании:

Особенности коммуникативной функции детей с общим

недоразвитием речи

Коммуникативная функция речи характеризуется наличием в речи сообщения и побуждения к действию. Общаясь с другими людьми, человек не только сообщает им свои мысли, знания, выражает желания и эмоциональные состояния, но и воздействует на них. Формы речевого воздействия - вопрос, просьба, совет, пред ...

Физиологические особенности подростков

В настоящее время имеется несколько определений рубежей подросткового периода. Например, Г. Гримм ограничивает его возрастом 12-15 лет у девочек и 13-16 лет у мальчиков, а по Дж. Биррену этот период охватывает 12-17 лет. В классификации Д.Б. Брамлий данный возраст ограничивается 11-15 годами. Наибо ...

Основные направления педагогико-воспитательной работы с осужденными

Существуют следующие основные направления воспитательной работы в пенитенциарных учреждениях: 1. Правовое воспитание осужденных. Это процесс формирования правосознания, включающего знание принципов и норм права и убеждение в необходимости следовать им. Его задача заключается в том, чтобы максимальн ...

НАВИГАЦИЯ

- Главная

- Работа социального педагога с семьей

- Традиционные основы народной педагогики

- Процесс обучения как целостное явление

- Индивидуальный подход в воспитании детей

- Детские игровые площадки

- Особенности учебного процесса в высшей школе

- Педагогика и воспитание